Gesundheitliche Auswirkungen erlebter Gewalt bei Männern

Gesundheitliche Auswirkungen von Gewalt finden sich in allen Lebensbereichen der Männer. Die Darstellung der Faktoren in der Kindheit wird vertiefend dargestellt, weil sich die gesundheitlichen Folgen auf die gesamte weitere Lebensspanne auswirken können.

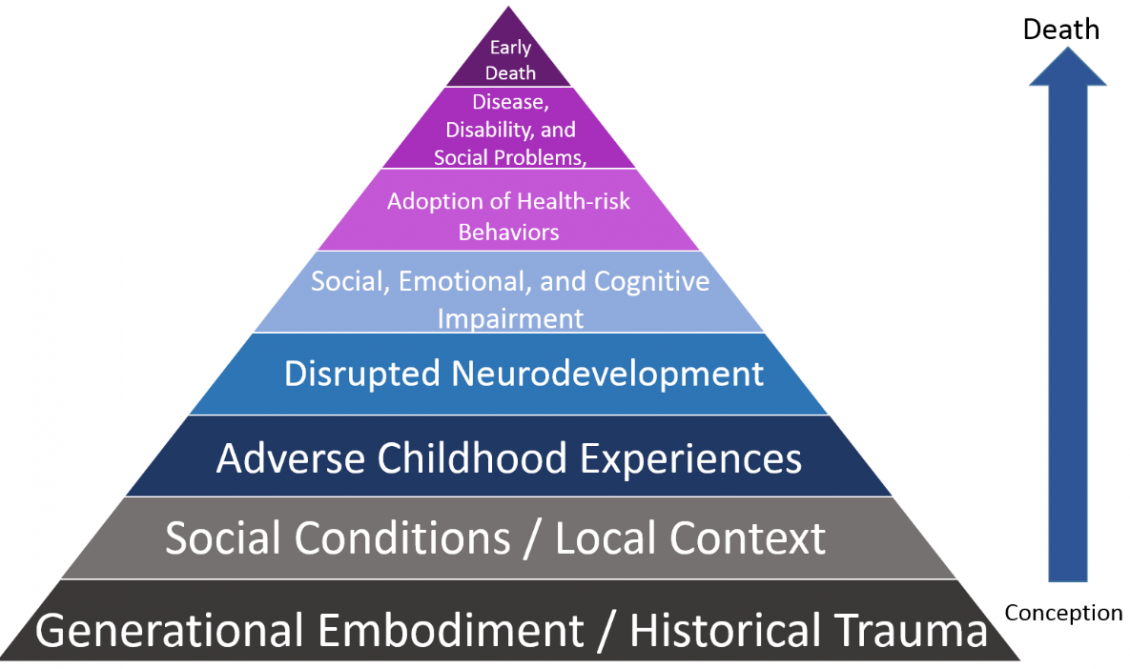

In Kindheit und Jugend erlebte Gewalt kann sich auf die gesamte weitere Lebensspanne auswirken. Das Schaubild des amerikanischen Centers of Disease Control and Prevention (CDC, 2019), das auf Studienergebnissen einer Langzeituntersuchung mit über 17.000 US-Bürgern basiert verweist auch auf pränatale Einflüsse (z.B. Partnergewalt in der Schwangerschaft, erhöhter Suchtmittelkonsum) die sich negativ auf die weitere Kindesentwicklung auswirken können. Es verdeutlicht die gesundheitlichen Zusammenhänge starker negativer Kindheitserlebnisse (wie z.B. Gewalterleben, Vernachlässigung, Substanzabhängigkeit mindestens eines Elternteils). Demnach wirken solche Erlebnisse negativ auf die neuronale Entwicklung des Kindes und begünstigen potentielle Beeinträchtigungen im sozialen, emotionalen und kognitiven Bereich. Diese Beeinträchtigungen unterstützen gesundheitliches Risikoverhalten im weiteren Lebenslauf. Damit werden chronische Erkrankungen, Einschränkungen und Behinderungen und weitere soziale Probleme begünstigt. Die durchschnittliche Lebenserwartung sinkt mit der Anzahl unterschiedlicher Kindheitsbelastungen um bis mehrere Jahre.

Zu den gesundheitlichen Auswirkungen zählen nicht ausschließlich akute körperliche Verletzungen wie Hämatome, Schnitte oder gebrochene Knochen (Hughes et al., 2017; Fortson et al., 2016; Schäfer et al., 2016, Widom et al., 2008). Vielmehr zeigen sich auch Konsequenzen für die weitere Lebensspanne (Abbildung 1). Dazu zählen eine erhöhtes Risiko von Gewalterleben und/ oder Täterschaft, eine höhere Affinität zu riskantem gesundheitsbezogenen Verhalten, Substanzmissbrauch, Suizidversuche, Infektion von sexuell übertragbaren Erkrankungen oder Probleme bezogen auf Kinderwunsch und Reproduktion. Eine reduzierte Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit. In der weiteren Lebenspanne kann ein Chronifizierung erfolgen: Kardiovaskuläre oder pulmonale Erkrankungen, Depression, Diabetes oder chronische Müdigkeit werden u.a. mit kindlicher Misshandlung in Verbindung gebracht. Hinzu kommen die Rollenerwartungen an Männer durch die Gesellschaft, die dadurch internalisierende Symptome, wie Depressionen und akute Traumata, externalisieren und eine Verstärkerfunktion für Aggression und problematischen Alkoholkonsum bilden (Hughes et al., 2017,Hamby et al., 2011, Felitti et al., 1998). (73,4 %) bei psychischer Gewalt eine Kombination von zumindest einer psychischen und einer psychosozialen langfristigen Folge.

Mögliche Einflussfaktoren zwischen Gewalt, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Risikoverhalten

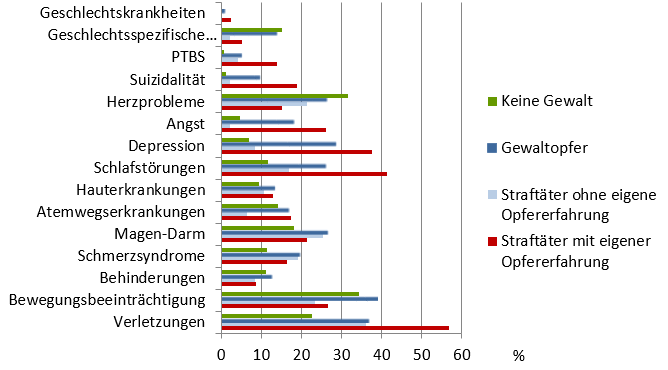

Die Ergebnisse der Befragungen im Rahmen der G.M.G.R.-Studie (Habel, 2019) zeigen nachfolgende gesundheitliche Beeinträchtigungen (Abbildung 2):

Die Analyse zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen zeigt deutliche Korrelationen zwischen einzelnen Gesundheitsbeeinträchtigungen und biographischen Gewaltvorkommnissen. Von Männern ohne Gewaltangabe werden Herzprobleme (31,7%) und geschlechtsspezifische Erkrankungen (15,1%) häufiger genannt; bei Männern, die ausschließlich Opfererfahrungen angegeben haben, traten neben Depression und Schlafstörungen besonders Bewegungsbeeinträchtigungen (39,1%) und Verletzungen (36,9%) in den Vordergrund. Die meisten Beeinträchtigungen in fast allen Kategorien, nannten, die Männer, die sowohl aktiv Gewalt ausgeübt als auch erlebt hatten. Sie gaben neben Verletzungen (56,7%) auch Schlafstörungen (41,4%) und Depression (37,6%) an.

Beispiele für gesundheitliche Auswirkungen

Gesundheitliche Folgen im Zusammenhang von Depression

Beschwerden von Männern werden von MedizinerInnen eher somatisiert und normalisiert (Möller-Leimkühler, 2018). Dies führt zu einem Nichterkennen von Depression und damit auch zu einer möglichen Unterdiagnostizierung.

Zu den Risikofaktoren für männliche Depression zählen (Möller-Leimkühler, 2018): niedriger sozio-ökonomischer Status, im Single-Haushalt lebend, Scheidung/ Trennung, Arbeitslosigkeit, berufliche Gratifikationsrisiken, Pensionierung, chronische Erkrankungen, die Geburt eines Kindes oder Homosexualität.

Eine nichtbehandelte Depression kann zu Chronifizierung und damit verbundenem sozialen Abstieg führen. Es besteht ein erhöhtes Risiko für psychische Komorbiditäten wie Alkoholabhängigkeiten, Herzerkrankungen oder Diabetes mellitus. Außerdem werden durch das Nichterkennen psychisch Erkrankte im somatischen Krankenhaus unzureichend betreut (Möller-Leimkühler, 2018).

Schließlich tragen auch traditionelle Männerrollen zu einer Maskierung der Depression bei. Die Betroffenen entwickeln eine Sprachlosigkeit gegenüber den eigenen Emotionen. Kompensatorisch können dann Verhaltensweisen wie Aggression, Hyperaktivität oder riskante Verhaltensweisen allgemein auftreten. Damit wird vorhandene Aggressivität bei Männern nicht immer als Depression erkannt (Möller-Leimkühler, 2018).

In der Auflistung von Risikofaktoren zeigt sich, dass Gewalt nicht ausreichend als Risikofaktor für eine Depression wahrgenommen wird.

Gesundheitliche Folgen im Zusammenhang von Hypersexualität

Hypersexualität wird aktuell von der WHO als eine stoffungebundene Sucht klassifiziert und soll in die ICD Version 11 aufgenommen werden (https://www.noz.de/deutschland-welt/gut-zu-wissen/artikel/1397531/who-erkennt-sexsucht-als-krankheit-an). Im Diagnostic and Statistical Manula of Mental Disorders (APA 2013, DSM-5) wird Hypersexualität als eine psychische Störung mit Zwangsverhalten und Impulskontrollstörung definiert. Typische Symptome sind wiederkehrende intensive sexuelle Phantasien und ein gesteigertes sexuelles Verhalten, dem mindesten über einen Zeitraum von sechs Monaten nachgegangen wird. Bei den Betroffenen besteht ein intensiver Leidensdruck.

Zu den Ursachen zählen neben einem erhöhten Serotonin- oder Dopamin-Level auch erlebte körperliche oder sexuelle Gewalt und Substanzabhängigkeiten innerhalb der Familie (Kingston et al., 2017). Eine repräsentative Studie in Schweden (Långström & Hanson, 2006) mit 1.279 männlichen und 1.1171 weiblichen Teilnehmenden zeigte eine Prävalenz von 12,1% bei den männlichen Erwachsenen und 7,0% bei den weiblichen Teilnehmerinnen.

Zu den gesundheitlichen Folgen zählen Depression, ein erhöhtes Risiko für sexuell übertragbare Erkrankungen, vermehrter Tabakkonsum, erhöhter Konsum abhängigkeitsfördernder Substanzen. Die Betroffenen neigen zu Exhibitionismus und Voyeurismus. Die Erkrankung zeigt soziale Auswirkungen: Verlust des Arbeitsplatzes, Belastungen innerhalb einer bestehenden Partnerschaft bis hin zur Trennung und finanzielle Belastungen (Kingston et al., 2017, Långström & Hanson, 2006).

Gesundheitliche Folgen im Zusammenhang mit Suizidalität

Da Suizidabsichten in fast allen Untersuchungen (Loudermilk et al., 2018; Hughes et al., 2017; Fortson et al., 2016; Schäfer et al., 2016) zu Gewalt als mögliche Auswirkung aufgeführt werden, ist dieses Thema in einem Beratungskonzept zum Thema Gewalt relevant.

Im Rahmen des europäischen OSIP-Europe-Projekts (Optimising Suicid Intervention Programmes and their Implantation in Europe) 2000 – 2012 wurden erfasste Angaben aus offiziellen Gesundheitsdatenbanken von insgesamt 893.523 Männer und 958.061 Frauen im Alter 35-44- Jahre analysiert (Mergl et al., 2015). Dabei führten 767 Männer (8,6%) erfolgreich einen Suizid durch. Männer hatten ein 3,4-fach erhöhtes Risiko für suizidale Akte (erfolgreich oder Versuch): 13,9% (n=4106) versus 4,1% (n=4836) der Frauen.

Auf den ersten Blick nutzen Männer effektivere Methoden: Erhängen, Springen, Nutzung von Schusswaffen, Überfahren lassen oder Ertrinken. Intoxikationen werden weniger von Männern genutzt (38,6% versus 87,5% Frauen). Intoxikationen können in 90,0% der Fälle erfolgreich gerettet werden. Doch selbst mit gleicher Methode sind Männer in jedem beteiligten Land erfolgreicher.

Bei jungen Männern zwischen 15 und 20 Jahren sind Selbsttötungen nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache (Möller-Leimkühler, 2009).